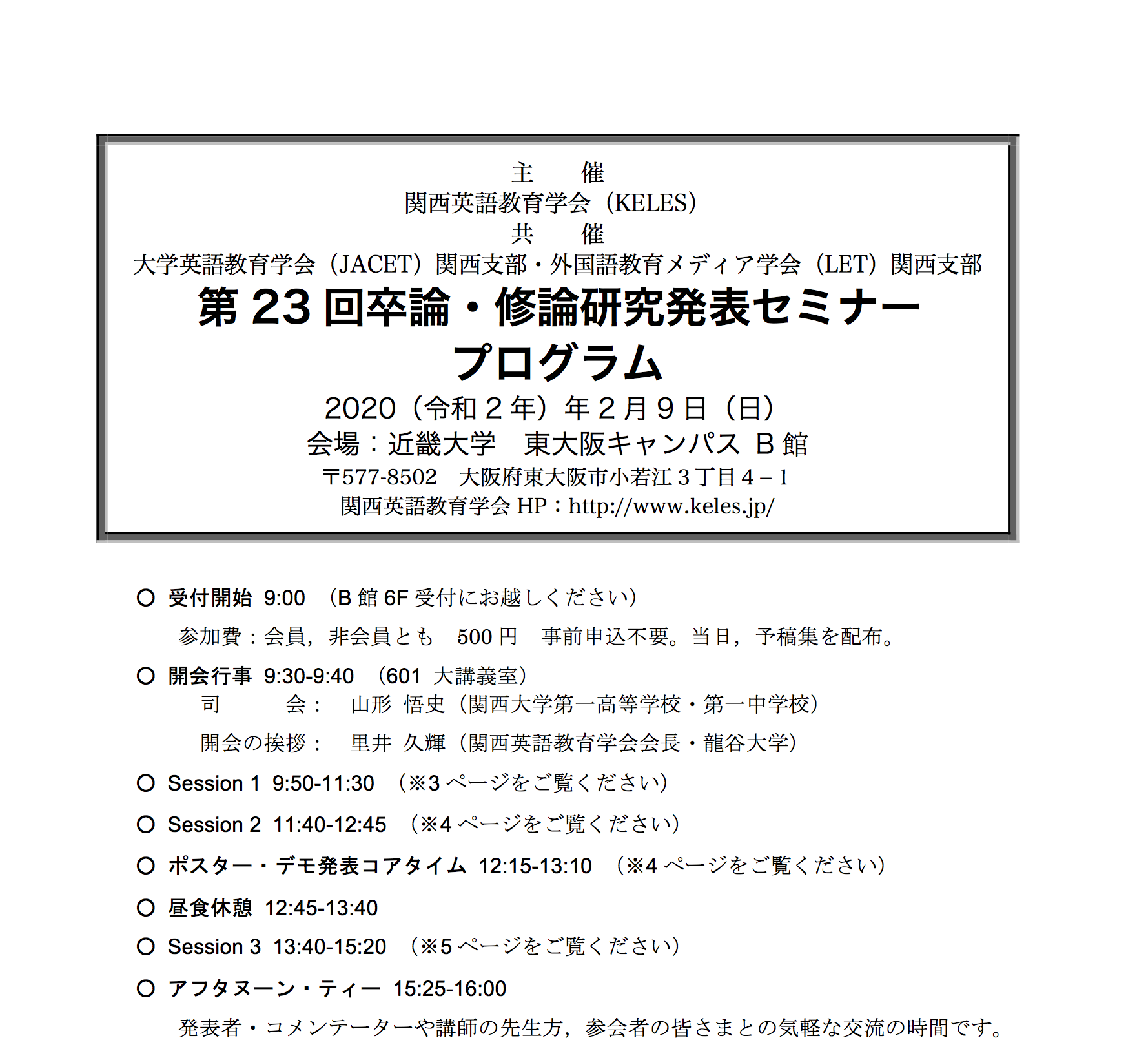

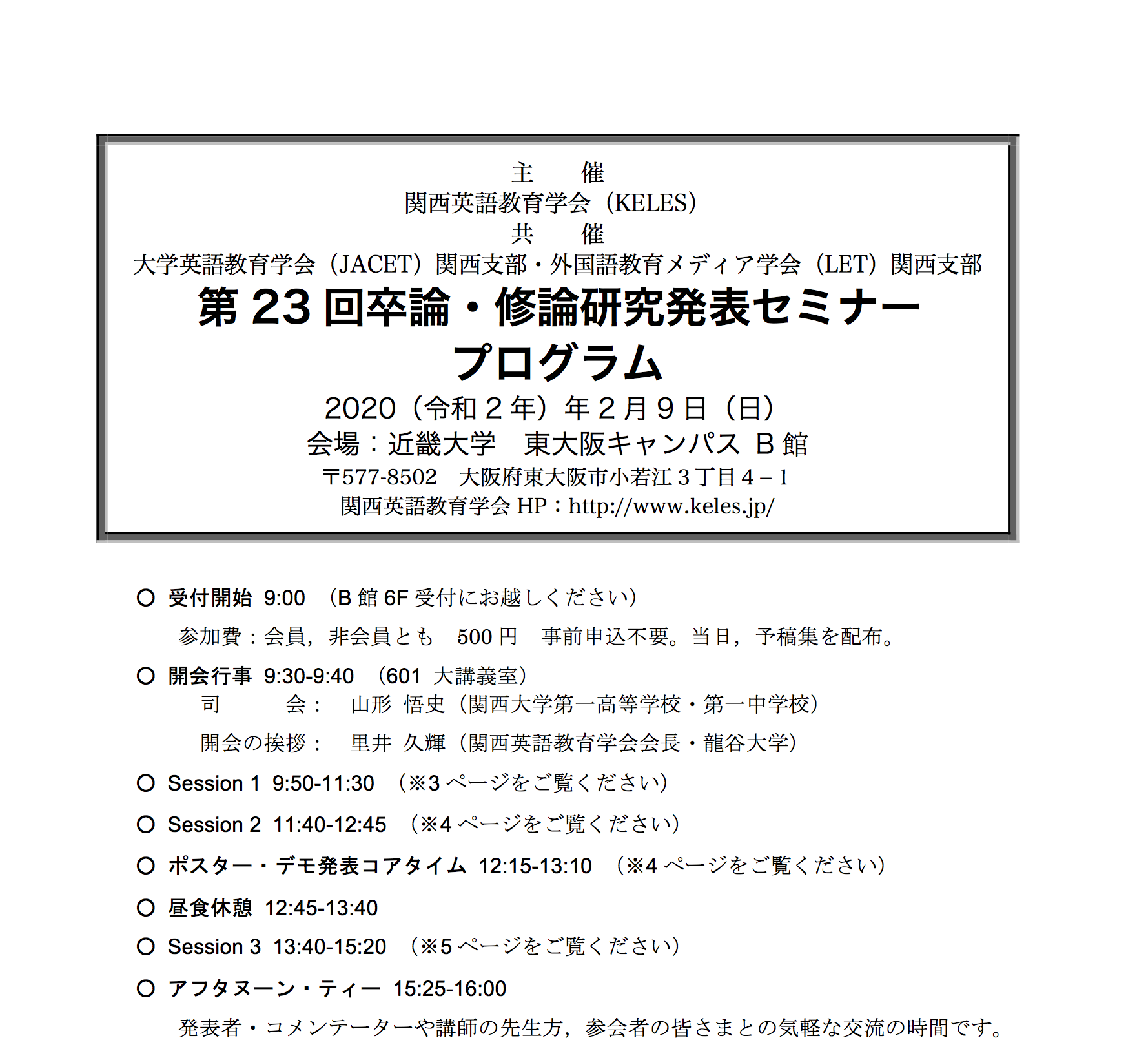

主催:関西英語教育学会(KELES)

共催:大学英語教育学会(JACET)関西支部、外国語教育メディア学会(LET)関西支部

「第23回卒論・修論研究発表セミナー プログラム」について変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。

*(2/9 6:53AM) Session 1 第4室 発表③がキャンセルとなりました。

日時:2020年2月9日(日)

場所:近畿大学 | 東大阪キャンパス | 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3丁目4-1

参加費:会員、非会員とも 500円

※事前申込不要 当日,予稿集を配布 直接会場にお越しください

発表者の皆さまは必ずこちらをご覧ください

プログラム(PDF)のダウンロードはこちらからどうぞ(02月04日更新)

プログラム

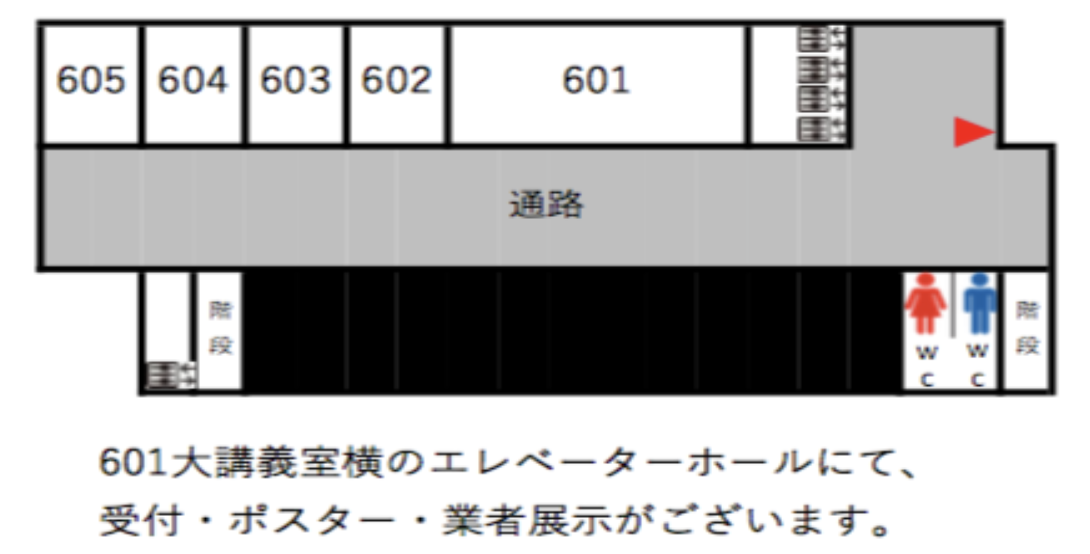

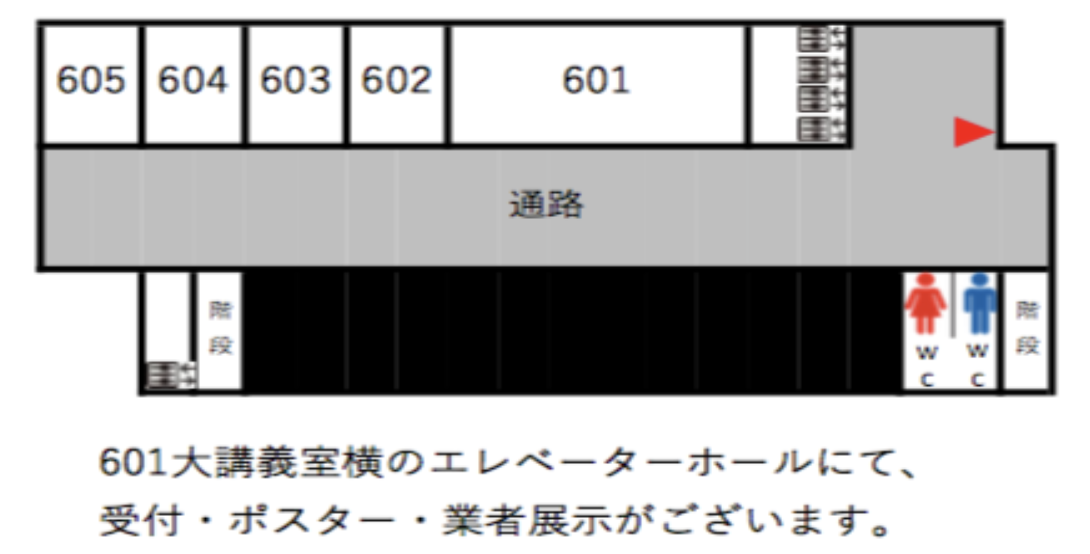

9:00 - 受付(近畿大学・東大阪キャンパス・B館6階受付にお越しください) info

9:30 – 9:40 開会行事(601大講義室)

司会:山形 悟史(関西大学第一高等学校・第一中学校)

開会の挨拶: 里井 久輝(関西英語教育学会会長・龍谷大学)

9:50 – 11:30 Session 1 info

11:40 – 12:45 Session 2 info

12:15 – 13:10 ポスター・デモ発表コアタイム info

12:45 – 13:40 昼食休憩

13:40 – 15:20 Session 3 info

15:25 – 16:00 アフタヌーン・ティー info

16:00 – 17:20 スペシャル・トーク(601大講義室) info

「英語教育音声学序説」

講師: 有本 純 先生(関西国際大学 教授)

講師紹介: 里井 久輝(龍谷大学)

17:20 – 17:30 閉会行事(601大講義室)

閉会の挨拶: 泉 惠美子(関西英語教育学会副会長・関西学院大学)

参加者の皆さまへ

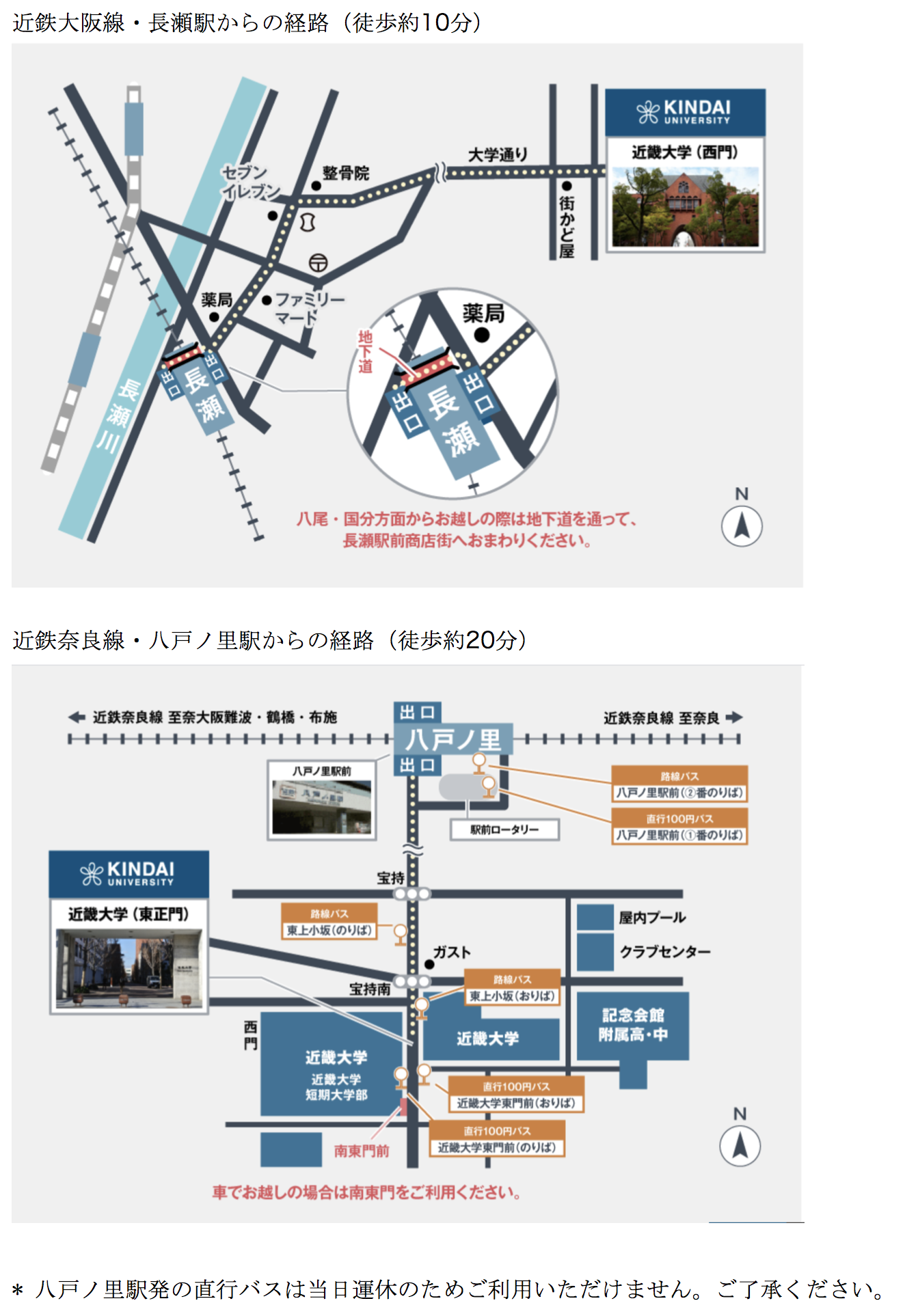

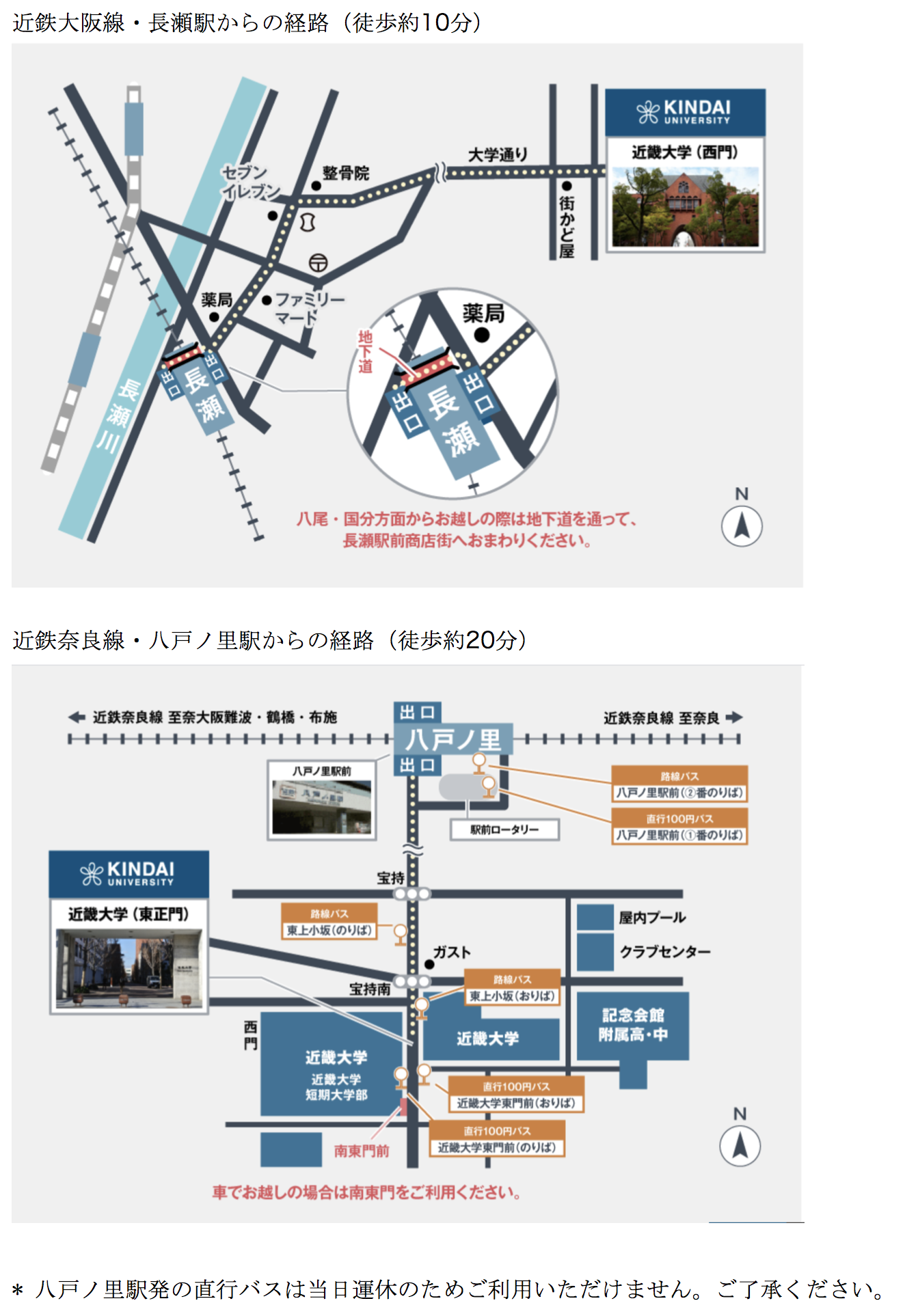

- 当日はお車での入構はできませんので,公共交通機関をご利用ください。(ただし、八戸ノ里駅発の直行バスは当日運休のためご利用いただけません)

- 当日は,学内の食堂等は開いておりません。昼食等は大学周辺の飲食店等をご利用いただくか、各自でご持参下さい。

- 発表順、コメンテーター等はやむを得ず変更されることがありますのでご了承下さい。

Session 1 *発表タイトル前のB は卒業論文、M は修士論文の発表です。

①9:50~10:20 ②10:25~10:55 ③11:00~11:30

【第1室】(602講義室) テーマ: 語彙・文法

コメンテーター:籔内 智(京都精華大学)

① B: 多義語のパラドックスに関する考察 -認知言語学の視点から-/飯島 尚憲(慶応義塾大学)

② B: 小学生はどのように英単語とローマ字単語を区別しているのか/岩田 拓也(京都教育大学)

③ M: 英語法助動詞の主体化についての新たな見方:may/magan と can/cunnan/梶山 達也(関西外国語大学)

【第2室】(603講義室) テーマ: 小学校英語

コメンテーター:加賀田 哲也(大阪教育大学)

① 発表なし

② B: 多重知能理論に基づく教科横断的活動の提案/森本 香蓮(京都教育大学)

③ B: 小学校英語教育における人間主義的アプローチ -自己肯定感・他者尊重に着目して-/大槻 果凛(京都教育大学)

【第3室】(604講義室) テーマ: ライティング

コメンテーター: 名部井 敏代(関西大学)

① M: 英語落語(小噺)が生徒の英語言語能力の向上におよぼす効果/阪田 昌樹(兵庫教育大学)

② M: EFL ライティングにおけるクロノトポスの構築:ペレッジヴァーニエの語りを媒介として/浦川 真緒(京都教育大学)

③ M: 日英機械翻訳の効果的な「前編集」とその英作文への影響/石川 佳浩(大阪教育大学)

【第4室】(605講義室) テーマ: 文学教材

コメンテーター: 中西 のりこ(神戸学院大学)

① B: 物語理解におけるミメーシスの重要性/宇佐美 友紀(京都教育大学)

② M: 福原麟太郎の「文化的教養価値」論の今日的意義 -「葉っぱのフレディ」の実践を通して-/岡崎 稿介(大阪教育大学)

③ 発表キャンセル

Session 2 *発表タイトル前のB は卒業論文、M は修士論文の発表です。

④11:40~12:10 ⑤12:15~12:45

【第1室】(602講義室) テーマ: 音声・協同学習

コメンテーター:大和 知史(神戸大学)

④ B: 小学生における音素認識能力について/上林 美貴(京都教育大学)

⑤ M: 協同学習への積極性に対する個人差要因の影響/髙北 昌吾(兵庫教育大学)

【第2室】(603講義室) テーマ: 教師・学校

コメンテーター:河内山 真理(関西国際大学)

④ B: 英語教育が自閉症児のコミュニケーション能力にもたらす効果および支援学校における英語教育の展望/野崎 未奈(大阪教育大学)

⑤ M: 英語教育における native English teachers の役割 -Assistant Language Teacher 以上の存在になるために-/榛澤 美華子(関西学院大学)

【第3室】(604講義室) テーマ: 動機づけ

コメンテーター: 今野 勝幸(龍谷大学)

④ B: 異なるレベルの英語学習者に影響する要因、初期言語学習とモチベーションに焦点を置いて/今井 葉月(京都教育大学)

⑤ M: 小学校外国語活動における児童の動機づけに教師要因が与える影響/大平 宙輝(京都外国語大学)

ポスター・デモ発表

コアタイム 12:15~13:10(① 12:15〜12:30・② 12:35〜12:50・③ 12:55〜13:10)

【受付エリア】

M: 中学生における短時間のライティング活動を繰り返すことの効果 -不安の原因に焦点をあてて-/梅宮 直志(兵庫教育大学)

M: 日本の高校における、英語ディベート活動を通しての言語社会化(Language Socialization)/二森 正人(兵庫教育大学)

M: 英語を話す意欲を高めるための工夫についての研究 -WTC (Willingness to Communicate)に焦点を当てて-/関 真一朗(関西外国語大学)

Session 3 *発表タイトル前のB は卒業論文、M は修士論文の発表です。

⑥13:40~14:10 ⑦14:15~14:45 ⑧14:50~15:20

【第1室】(602講義室) テーマ: リーディング

コメンテーター: 鳴海 智之(兵庫教育大学)

⑥ B: ESL 環境における音読の認識と広まり:カナダの語学学校指導者を対象としたアンケート調査/石間 大介(大阪教育大学)

⑦ B: 物語の深い理解について -状況モデルの視点より-/岡田 勇斗(京都教育大学)

⑧ M: 教室内における学習者の能動的なリーディングを促すアプローチによる学習者の学習態度の変容について/畠山 裕子(京都外国語大学)

【第2室】(603講義室) テーマ: 小学校英語

コメンテーター: 箱﨑 雄子(大阪教育大学)

⑥ B: 小学校英語教育におけるカリキュラムをベースにした読み聞かせの実践/西 穂乃香(京都教育大学)

⑦ B: 小学校英語教育におけるカテゴリーラーニングの提案/小出 実(京都教育大学)

⑧ M: 日本とフィリピンにおける英語教育政策の比較研究/吉岡 陽和(滋賀大学)

【第3室】(604講義室) テーマ: ライティング

コメンテーター: 田村 祐(関西大学)

⑥ B:ライティングにおける教師のフィードバックの有効性について/大井 洋樹(京都教育大学)

⑦ B:英語ライティング活動実践としてのバフチン -声の豊饒化に向けて-/渋谷 栞那(京都教育大学)

⑧ 発表なし

【第4室】(605講義室) テーマ: メタ認知・思考

コメンテーター: 前田 哲宏(龍谷大学)

⑥ M: 日本の中学校英語科における相互評価を通したメタ認知の促進/山村 京子(京都教育大学)

⑦ M: メタ認知と英語読解力の関係/上野 裕子(同志社女子大学)

⑧ M: 学習者は「ランゲージング」を通し何を学ぶのか:L2スピーキングにおける気づきと改善/関根 由大(関西大学)

スペシャル・トーク 紹介

講師:有本 純 (関西国際大学 教授)

演題:英語教育音声学序説

概要

英語音声学と英語発音指導の交点となる「英語教育音声学」について、講演者の学習歴・研究歴を振り返りながら、様々な視点から発音指導の過去・現在・未来について論じたい。基礎研究の重要性を理解しつつも、理論より実践を重視してきたのは、教育現場で必要とされる知見を少しでも早く届けたいとの願いから始まった。1980年代までは、書名に「発音指導」と書かれていても、内容は英語音声学の解説しか書かれておらず、最近の英語教育の文献においても、発音指導は他の技能と比較して、具体的な指導法に触れた文献は皆無である。この分野は、未開拓の部分が数多くある。

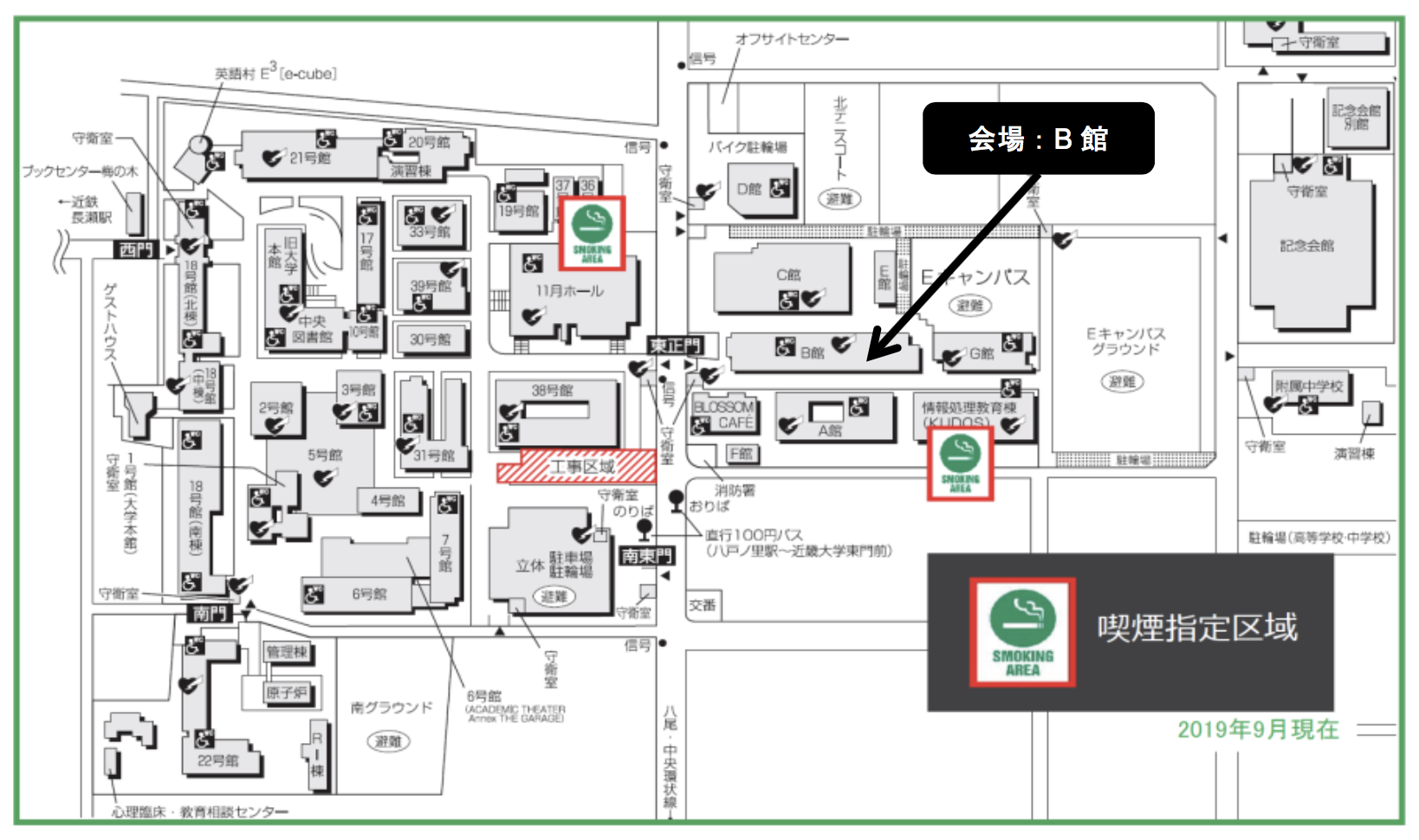

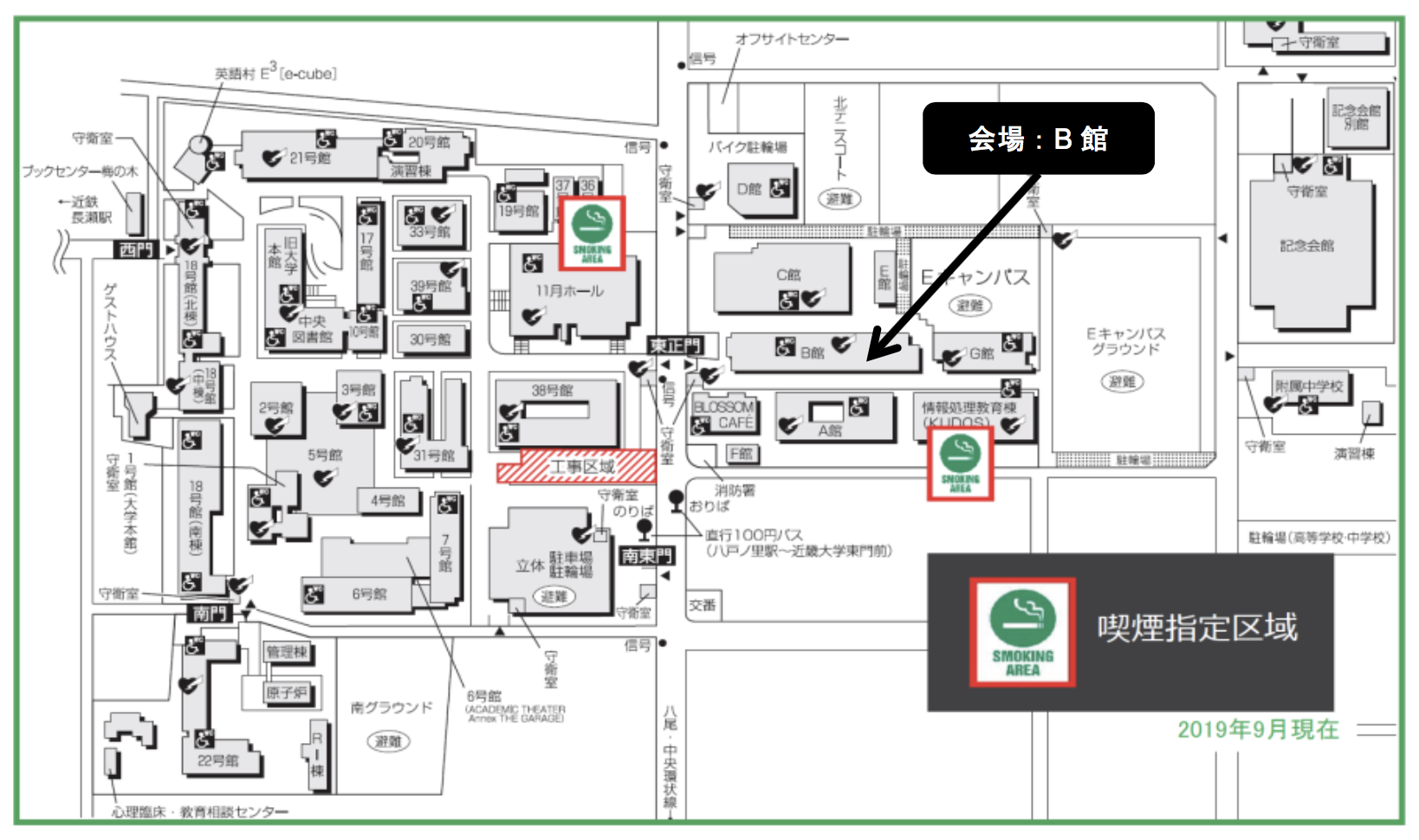

会場案内

交通・開催大学のご案内

会場配置図

発表者の皆さまへ

以下、発表者の皆さまに各発表形式別に簡単な注意事項を記します。

研究発表(卒論・修論)

発表時間:卒論 25分(15分 質疑応答 10分)、修論 30分(20分 質疑応答 10分)

パソコン:各教室にはプロジェクター(及びPC接続用のVGAケーブル・HDMIケーブル)は設置されていますが,PC/Macは各自ご持参下さい。Macの場合,アダプタが必要となりますので,そちらもご持参下さい。PC/Macをお持ちでない方は,事前にセミナー担当者に問い合わせて下さい。

AV機器:CDやDVDの再生は可能です。

会場下見:発表会場の下見,スライドのテスト等は,各セッション開始前の空き時間に各自で行ってください。

発表資料:予稿集・スライド(パワーポイント等任意) 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)

ポスター・デモ発表

コアタイム: 12:15 ~13:10の間は,必ず各自の持ち場に待機して下さい。その間,12:15〜12:30,12:35〜12:50,12:55〜13:10,の各回15分のセッションにて,参会者に説明や質疑を行って下さい。

ポスター:【サイズ】最大A0までにて作成。(一枚ものでも,A4を組み合わせても可)【貼付け】ボードに貼付け。貼付けに必要な資材は,学会事務局で準備します。【掲示時間】9:30~16:00(コアタイム以外の掲示時間内の貼付・取り外しは自由です。)

パソコン: PC/Macは必要に応じて各自ご持参下さい。

AV機器: PCから音声を出す場合,ポータブルスピーカー等は各自ご持参下さい。その他,CDやDVD等のご使用については,学会事務局にお問い合わせ下さい。

什器: 長机やイスは発表スタイルに応じて準備しますので,学会事務局にお尋ね下さい。

発表資料:予稿集・ポスター 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)

関西英語教育学会 第23回 卒論・修論研究発表 セミナー プログラムダウンロード

プログラム(PDF)をダウンロードいただけます。以下の表紙をクリックして下さい(別ウィンドウ)

2020年02月04日公開

第23回卒論・修論研究発表セミナーに関するお問い合わせは

関西英語教育学会事務局 橋本 健一(大阪教育大学)

E-mail: kelesoffice@gmail.com

※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。